يعيش النقد الفني العربي في السنوات الأخيرة عُنفا رمزيا

يُمارس عليه في خفاء من لدن مُؤسسات عربية تعمل على تغذية لاشعور القارئ بكون

الرواية غدت أسلوب نمط الحياة العربية المُعاصرة، بل تذهب أكثر من ذلك إلى إصدار

جوائز خيالية حول أعمال روائية عربية، مُقابل أخرى مُحتشمة تُعنى بدراسة فنون

الصورة وما يرتبط بها من تشكيل وسينما وفوتوغرافيا. الفرق أن الأولى تعيش في

غيبوبة الماضي وتفتخر بفن أدبي يُنسب تاريخيا ومعرفيا إلى الغرب، أما الثانية فهي

تشتغل في صمت وتتنطع إلى العيش في قلب المُجتمعات العربية وتحولاتها السياسية والاجتماعية

والثقافية، بحكم الدور المحوري الذي أضحت تلعبه الصورة في حياة الفرد على مستوى

العالم وتكريس ثقافة مُغايرة تستبدل مفاهيم القراءة والاستيعاب والإدراك بأخرى

تتعلق بالمرئي والتصور واللامرئي والحدس والرمز.

يعيش النقد الفني العربي في السنوات الأخيرة عُنفا رمزيا

يُمارس عليه في خفاء من لدن مُؤسسات عربية تعمل على تغذية لاشعور القارئ بكون

الرواية غدت أسلوب نمط الحياة العربية المُعاصرة، بل تذهب أكثر من ذلك إلى إصدار

جوائز خيالية حول أعمال روائية عربية، مُقابل أخرى مُحتشمة تُعنى بدراسة فنون

الصورة وما يرتبط بها من تشكيل وسينما وفوتوغرافيا. الفرق أن الأولى تعيش في

غيبوبة الماضي وتفتخر بفن أدبي يُنسب تاريخيا ومعرفيا إلى الغرب، أما الثانية فهي

تشتغل في صمت وتتنطع إلى العيش في قلب المُجتمعات العربية وتحولاتها السياسية والاجتماعية

والثقافية، بحكم الدور المحوري الذي أضحت تلعبه الصورة في حياة الفرد على مستوى

العالم وتكريس ثقافة مُغايرة تستبدل مفاهيم القراءة والاستيعاب والإدراك بأخرى

تتعلق بالمرئي والتصور واللامرئي والحدس والرمز.

|

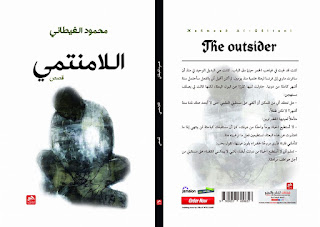

| محمود الغيطاني |

بهذا المعنى فهي لا تقلب كياننا وتفكيرنا، وإنما نمط حياتنا وإدراكنا وتصورنا للعالم، الذي يعيش فينا قبل أن نعيش فيه، كما هو الأمر مع الناقد المصري محمود الغيطاني الذي لم تمنعه كتابة الرواية والنقد الأدبي من مقارعة صناع الصخب داخل الفن السابع، بل راكم في ذلك عدة دراسات نقدية، تقوم على تشريح السينما العربية وتفكيك مُتخيلها وفق زوايا وسياقات ومعارف لا تخرج من الجغرافيا العربية. وإن كان الغيطاني يكتب في الأدب والنقد السينمائي، فإنه لا يعتبر ذلك شغفا أو نزوة عابرة تجعله أسير سحر الصورة السينمائية، وإنما يُقبل على الفن السابع بأدوات معرفية بحثية تجعله يُشرح خطابها، ويبرز ظواهرها وينحت مفاهيمها، بما يجعل الفيلم ظاهرة سينمائية يتوسل أدوات حداثية للتعبير عن العالم، ثم لأنه وسيط بصري يفرض معرفة مُغايرة عن الكتابة الأدبية ودقة في النظر إلى مشاهد الصورة وأنماطها. لذلك حرص الغيطاني قبل أسابيع قليلة على إصدار الجزأين الأول والثاني من مشروع نقدي حول السينما بعنوان "صناعة الصخب: ستون عاما من تاريخ السينما المصرية عن دار فضاءات بعمّان. بهذه المُناسبة كان لنا هذا الحوار الخاص معه حول الكتاب:

حاوره: أشرف الحساني

1. محمود الغيطاني، أوّلاً، تكتب في القصّة والرواية والنقد الأدبي وبنفس الشغف تُمارس الكتابة النقدية السينمائية، وقد صدر لك داخل هذا اللون الفنيّ عدّة دراسات نقدية تناول واقع السينما العربيّة من زوايا مُغايرة. كيف يهتدي المرء وجدانياً إلى التأليف في كل هذه المجالات، علماً أنّ لكل فنّ كتابته وخصائصه وأفكاره؟

الأمر لا علاقة له بالوجدان، بل بالمعرفة وسعة الاطلاع، والجدية والدأب فيما ترغب أن تفعله، وكل كاتب يستطيع الكتابة في كل المجالات إذا ما امتلك المعرفة الحقيقية والجادة التي تؤهله لذلك. ثمة فارق عميق بين أن تكون الكتابة لديك هما حقيقيا لا مناص منه حتى أنك ستشعر بالحزن، وتلوم نفسك على اليوم الذي لم تنجز فيه، وبين أن تكون الكتابة مُجرد وجاهة اجتماعية؛ كي يُقال عنك الكاتب فلان. كتبت في كل هذه المجالات واستمتعت بها، بل وأبدعت فيها، ولكل منه مُتعته، لكن يحدث أن تفقد مُتعتك بشكل فني ما فتزهده، وتستقر على لون بعينه. وهذا ما حدث معي، فقدت مُتعتي في كتابة الرواية، والقصة؛ فأعرضت عنهما رغم براعتي في صياغتهما حتى إني قد أكتب لك قصة من الفراغ إذا ما طلبت مني كتابتها لحظيا وستكون جيدة جدا على المستوى الفني، إلا إني سأراها فاقدة للروح لأنها محض صناعة. لذلك أرى إني في اللحظة التي أفقد فيها المُتعة تجاه أي شيء في الحياة لا بد من الإعراض عنه مُباشرة؛ لأني لا يمكن لي إرغام نفسي على الاستمرار فيما لا يكسبني المُتعة، بل سيمنحك الرتابة، حينها لن يكون لديك شيئا لتقدمه، وأنا مُقتنع أن من يشعر بأنه لم يعد لديه ما يقوله؛ فعليه أن يصمت احتراما لما فعله في السابق، وشكله، وتاريخه، والكتابة في حد ذاتها مُتعة خالصة كغيرها من المُتع. وهذا ما حدث معي، صحيح أن ثمة رواية انتهيت منها مُنذ عدة سنوات، وكانت ضخمة قد تصل إلى الألف صفحة، وصحيح أن البعض قرأ منها مقاطع ورأى أنها جيدة، لكني رأيت أنها لا تليق بي وبما أنتجته من قبل؛ لذلك تخلصت منها ورفضت نشرها. أعرف إني إذا ما رغبت في إعادة كتابتها بشكل جيد سأفعل، لكني فقدت المتعة الحقيقية؛ لذا لم أعد إليها مرة أخرى، ربما كان هذا الموقف- فقدان المُتعة- هو ما يجعلني أكتب في رواية أخرى على فترات مُتباعدة كثيرا، لكني لا أعود إليها إلا في لحظات الانتشاء بالكحول فقط. هذه هي اللحظة الوحيدة التي أجد نفسي راغبا في إكمالها والاستمرار فيها، ولا أنكر إني مُعجب وراضٍ عما كتبته فيها حتى الآن، لكني حينما أحاول العودة إليها لاستكمالها أثناء الوعي الكامل أجد في نفسي الرغبة في عدم الاستمرار فيها والإعراض عنها. خلاصة الأمر تؤكد إني أنجزت ما أنا راضٍ عنه وفخور به في مجالي القصة والرواية، لكني لم أعد أستمتع بهما، ووجدت مُتعتي الحقيقية في الكتابة النقدية الأدبية والسينمائية، وإن كنت لا أنكر أن الكتابة في السينما هي الأقرب إلى نفسي، وهي الأكثر مُتعة حتى الآن، أي أنني قد جربت في حياتي كل هذه المجالات الكتابية، ووجدت راحتي في النقد الأدبي والسينمائي اللذين يُعدان شكلا مُهما، ولا يقل أهمية عن الكتابة في الرواية والقصة؛ فالنقد إبداع موازٍ، تماما كما هو الأمر في القصة والرواية، وإن كنت أنا بشكل شخصي أرى أن الإبداع النقدي أكثر مُتعة من أي شيء آخر. لكن ثمة نقطة خطيرة لا بد من التوقف أمامها في العملية النقدية؛ فالنقد في وجه من وجوهه من المُمكن اعتباره الكذب بإقناع، أو صناعة الأكاذيب المُقنعة، أي أن الناقد قادر على تزييف الحقائق- إذا ما أتقن العملية النقدية وخبرها جيدا- فيصنع الأكاذيب، بل والتلفيق بشكل مُقنع للمتلقي من خلال معطيات لا بد أن تؤدي إلى نتائج مُحددة، ومن هنا تأتي خطورة العملية النقدية التي لا يحكمها في نهاية الأمر سوى ضمير الناقد فقط الذي إذا ما خالف هذا الضمير سيصنع من بعض الكتاب أكذوبة ويجعل لهم مكانة هم لا يستحقونها، في حين يحط من شأن كتاب يستحقون ما هو أفضل، وبذلك يكون مزورا للتاريخ الثقافي باسم العملية النقدية!

2. ما الدافع اليوم في زمن اللا معنى، الذي نعيشه أنْ يهمّ المرء إلى اصدار كتاب حول السينما في 5 أجزاء، أمام العنف الرمزي الذي غدت تُمارسه بعض المؤسّسات داخل العالم العربي على مفهوم الصورة وكافّة فنونها السينمائية والفوتوغرافية والتشكيليّة وتحوّلاتهما الجماليّة؟

هما دافعان في حقيقة الأمر: الأول منهما عام يخص مفهوم الصناعة السينمائية في حد ذاتها، هذه الصناعة التي تكاد أن تتوقف في الآونة الأخيرة بسبب الصعوبات الإنتاجية، والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، والمدّ الأيديولوجي الديني الذي يتزايد أثره في الدول العربية بشكل مُخيف، وغير ذلك من ظروف من شأنها إيقاف دوران عجلة الصناعة السينمائية. هذه الصناعة المُهمة التي تشكل الوعي الجمالي لدى القطاع الأكبر من الجمهور في كل مكان من العالم لمقدرتها على خطاب جميع الثقافات، وكل الطبقات الاجتماعية، والتي تضم داخلها كل الفنون التي نعرفها لا بد من الاهتمام بها والبحث فيها وفي آلياتها الجمالية. وجدتُ أن هناك ثمة ظواهر كانت موجودة في تاريخ السينما المصرية، وهذه الظواهر لا بد من تحليلها وتأملها للوقوف على أسبابها السياسية والاجتماعية والثقافية، كما أن هذه الظواهر لم يتوقف أمامها النقاد بالبحث والتأمل من قبل، بل تجاهلوها وكأنها غير موجودة، أي أنهم لم يتساءلوا- والتساؤل هو الشرارة الأولى لأي بحث- فتوقفت أمامها محاولا البحث فيها، كما أن السينما المصرية صاحبة التاريخ الطويل الذي وصل إلى قرن وربع القرن هي أعرق سينما في العالم العربي، والأكثر غزارة إنتاجية، ومن ثم فهي تستحق الكثير من الاهتمام بالبحث والتحليل بعيدا عن المُؤسسات التي لا يعنيها الفن بقدر ما يعنيها السياسة والبراجماتية، صحيح إني من خلال هذا المشروع أقوم بمجهود ضخم أحرى بفريق من الباحثين القيام به، لكني مُستمتع بما أفعله وحدي؛ لأنه في النهاية سيُنسب لي فقط.

أما السبب الثاني فهو شخصي بحت، رأيت من خلال تأملي في السينما أن جل الكُتب التي تصدر في السينما ليست أكثر من كُتب تجميع للمقالات التي سبق أن كتبها النقاد في الدوريات، أي أنهم لا يتأملون ولا يبحثون في السينما، صحيح أن كتب تجميع المقالات لا يمكن التقليل من شأنها، لكننا في حاجة ماسة إلى الكتب البحثية في المجال السينمائي، وهذه الكتب نادرة إلى حد بعيد، فرأيت أن أضيف إلى رصيدي وتاريخي ما يمكن له أن يبقى فيما بعد بمشروع بحثي مُختص بالسينما المصرية وظواهرها التي رأيتها، ولا يمكن لي هنا الادعاء بامتلاك الصورة الكاملة من دون غيري، لكني أزعم إني حاولت الإحاطة- بقدر ما أستطيع- بالموضوع الخاص بالبحث، وبالتأكيد سيأتي غيري من الباحثين لاستكمال النقص الذي شاب مشروعي- إذا ما كان ثمة نقص- وهذا هو الشكل الطبيعي للبحث دائما، حيث يسير في حلقات يكمل بعضها بعضا، ويضيف دائما على ما سبقه. باختصار، هذا المشروع أصنع من خلاله مجدا يخصني في مجال الكتابة.

3. صَدَرَ الجزء الأوّل من المشروع النقدي قبل عدة أسابيع بعنوان "صناعة الصخب: ستون عاماً من تاريخ السينما المصرية"(دار فضاءات) وفيه حدّدت بعض خصائص ومميّزات السينما المصرية في كون أنّ "الشكل العام للسينما المصرية كان هو الثبات والتأمّل فقط". على أيّ أساس معرفة استندت إليه والذي قادك في النهاية إلى هذا الطرح المعرفي حول حركية الفيلم المصري، رغم ما ألمّ به من تحوّلات في الآونة الأخيرة، وإنْ كُنت حقيقة مُقتنعاً بفكرتك؟

كي تصل إلى مثل هذه النتيجة- ثبات السينما المصرية، أو استاتيكيتها- عليك تأمل تاريخ السينما المصرية مُنذ بدايتها، كيف بدأت، وكيف تشكلت، وكيف سارت، وإلام وصلت، إن المُتتبع لتاريخ السينما المصرية منذ بدايتها قد يلحظ أنها تكاد أن تكون سينما استاتيكية- باستخدام مُصطلحات الفيزياء- أي أنها تكاد أن تكون سينما ثابتة، غير مُتحركة، راكنة في مكانها، راكدة بشكل ظاهري، ورغم أن هذه المُلاحظة لا يمكن أخذها بشكل مُطلق، أي أنها ليست يقينية الثبات أو الركود- فثمة حركة فيها، لكنها لبطئها لا يمكن مُلاحظتها بسهولة، وإن كانت تعمل على تشكيلها- إلا أن الشكل العام للسينما المصرية كان هو الثبات والتأمل فقط. وبما أن السينما هي أكثر الفنون تأثرا بما يحيطها، لما تتميز به من حساسية شديدة تجعلها هي الأقدر والأسرع على التعبير عما يمور داخل المُجتمعات، أي أنها المرآة الأنصع للمُجتمع؛ فلقد كانت سريعة التأثر بما يحدث من حولها من تغيرات سواء على المستوى الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو السياسي- لا سيما الاهتزازات السياسية- وهذا يعني أن حركتها وديناميكيتها لا تتأتى لها إلا من خلال مؤثر خارجي. وبما أن السينما المصرية تكاد أن تكون استاتيكية، أي أنها ليس لديها من الطموح الكبير ما يجعلها تنطلق فجأة من دون مؤثر خارجي، وبالتالي تكتفي بنقل ما يدور من حولها من أمور؛ فلقد كانت مُعظم الأفلام التي قدمتها مُجرد أفلام تتحدث عن قصص الحُب، والفوارق الاجتماعية بين أولاد الذوات، أو الباشوات، وبين المخدومين في قصورهم- كان يطلق عليها سينما التليفونات البيضاء- فرأينا "أولاد الفقراء" 1942م للمُخرج يوسف بك وهبي، و"بنت ذوات" في نفس العام لنفس المُخرج، أي أنها لم تخرج كثيرا عن إطار القصور وحياة الرفاهية، أو الأفلام الهزلية في هذه الفترة، صحيح أن ثمة أفلام مُختلفة عن هذا السياق العام ظهرت في هذه الآونة مثل فيلم "العزيمة" 1939م للمُخرج كمال سليم، و"العامل" 1943م للمُخرج أحمد كامل مُرسي، و"السوق السوداء" 1945م للمُخرج كامل التلمساني لكنها كانت من قبيل الأفلام القليلة التي تتأثر بما يدور من حولها، لتعود السينما مرة أخرى إلى الركود والثبات فيما تقدمه؛ فلقد تأثر كامل التلمساني على سبيل المثال بالحرب العالمية الثانية وما يحدث فيها، وأثر ذلك على المُجتمع المصري؛ ما حدا به إلى صناعة فيلمه المُختلف عن السياق العام للسينما المصرية. حتى بعد حدوث الانقلاب العسكري المصري في 1952م ظلت السينما المصرية لفترة شاخصة مُتأملة مُراقبة حذرة مُتحسسة لخطاها تجاه الحدث الجلل الذي هز أركان المُجتمع المصري إلى أن بدأت بالتفاعل معه والتعبير عنه- سواء بالإيجاب أم بالسلب- فثمة الكثير من الأفلام التي بدأت بالتفاعل مع الانقلاب تخوفا وخشية وتملقا، وغيرها من الأفلام تفاعلت اقتناعا وتفسيرا وتأملا ونقدا. أي أن الوصول إلى هذه النتيجة- استاتيكية السينما المصرية- لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال تأمل تاريخها مُنذ بدايتها مع أول فيلم روائي طويل "ليلى" 1927م، مرورا بتطورها وتشكلها فيما بعد لنتأكد من هذا الثبات الذي لا يتحرك إلا مع الاهتزازات الخارجية الكبرى، لا سيما السياسية منها.

4. في عنوان الكتاب ورد مفهوم "تاريخ" ويبدو ذلك مُغايراً لطبيعة الكتابة النقدية العربيّة المُغيّبة ذات الهاجس الحفري، عوض النقدي فقط، بحكم ما تُعانيه السينما من توثيق وتأريخ. على هذا الأساس، هل يُمكن أنْ نقول أنّ الكتاب يُمكن اعتباره مدخلاً لكتابة تاريخ للسينما المصرية، خاصّة وأنّه عبارة عن عدّة أجزاء؟

بالتأكيد لا، لم ألجأ في مثل هذا البحث الطويل إلى التأريخ للسينما المصرية، ولا أدعي إني أقوم بمهمة تأريخية، فهذا مجال له من يكتب فيه، وإن كانوا قلائل جدا، وكتابي بعيد عنه كل البُعد، لكني قصدت من العنوان إني أتناول فترة تاريخية من تاريخ السينما المصرية، وهي فترة الستون عاما من 1959م حتى 2019م، هذا القطاع التاريخي في السينما المصرية رأيت أنه الفترة التي تعبر بصدق ووضوح عن صناعة الصخب الذي قصدته في السينما المصرية، ومن هنا بدأت في تعريف ماهية الصخب السينمائي الذي رأيته، وقمت بتعريفه ووضع أسسه، والتوقف أمامه بالبحث والتحليل محاولا إحاطته من جميع جوانبه، والمُؤثرات التي أدت إلى مثل هذا الصخب في الصناعة، وهنا لا يمكن إنكار أن التغيرات السياسية المصرية- ما بين مد وجزر- قد تركت بالأثر الأكبر على صناعة السينما؛ وبالتالي كانت السياسة هي المُحرك الأول لهذه الصناعة سواء بالإيجاب أم بالسلب، أي أنها دائما ما تترك بأثرها على الصناعة، وتؤدي إلى المزيد من صخبها الذي تناولناه بالبحث.

5. ماذا عن طبيعة الأفلام التي احتكمت إليها في تأليف للكتاب. هل ثمّة أفلام مصرية بعينها لامست شغفك وقادتك إلى اجتراح أفق نقدي مُغاير؟

بما أن طبيعة الكتاب تم تقسيمها إلى حقب تاريخية، أي تناول كل عشر سنوات مُنفصلة والنظر إلى ما كان فيها بالبحث والتحليل- مع عدم إهمال أن كل حقبة كان لها تأثيرها على ما يليها، أي أنه لا يمكن الفصل بين تلك الحقب التاريخية بشكل حاد وباتر بل كان ثمة تداخل بينها- فلقد رأيت أنه كان لزاما عليَ تناول عشرة أفلام في نهاية كل حقبة بالدراسة النقدية التطبيقية- يمثل كل فيلم منها عاما من هذه الحقبة- وإعادة النظر في جماليات هذه الأفلام، أو إعادة استخراج الجماليات السينمائية في أفلام كل حقبة من هذه الحقب؛ فالأفلام السينمائية القديمة في حاجة ماسة إلى إعادة التأويل والتفسير النقدي، ومن هنا كنت أختار- بعد انتهاء الجانب البحثي الذي يخص كل حقبة- فيلما واحدا من كل عام خاص بهذه الحقبة، وهذه الأفلام لها علاقة وطيدة بجوانب البحث النظري الذي سبق الحديث عنها، وما تحدثت فيه وقمت بتحليله، أي أن الأفلام التي قمت بالتطبيق عليها كانت أفلاما تخص ما ذكرته في البحث من ظواهر حدثت في السينما المصرية، ولا بد من التطبيق النقدي عليها كنماذج.

6. السينما المصرية كنزٌ لا يُنضب بالنسبة للنقاد، لا سيما داخل سينما يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وغيرهم. وهي موجة كان لها بالغ الأثر في تأجيج لهيب السينما المصرية وتغذيتها وموضعتها داخل سياق عالمي. استناداً على عالم الكتاب، إلى أيّ حد في نظرك حظيت السينما المصرية بالمُتابعة النقدية الحصيفة بالعالم العربي والمُستندة على المَعارف والسياقات والمناهج المعاصرة وتوليفها مع الفيلموغرافية الجديدة المُنتجة في مصر أو خارجها؟

دعنا نتفق أولا أن عدد النقاد السينمائيين الواعين لآليات صناعة السينما وطبيعتها الخاصة، والقادرين على التحليل النقدي للفيلم السينمائي بجدية، واستخراج جمالياته الأسلوبية، ومفرداته البصرية في المنطقة العربية، لو حاولنا عمل حصر عددي لهم لن يتجاوزوا العشرين ناقدا على أكثر تقدير- وربما أكون مُبالغا في هذا الرقم كثيرا- أي أن ثمة أزمة نقدية سينمائية حقيقية في المنطقة العربية، هذه الأزمة المُتفاقمة سنُلاحظها فيما أُطلق عليه أنا الفوضى النقدية- إذا ما جاز لنا التوصيف- والتي تعني أن كل من يكتب تلخيصا لأحداث الفيلم السينمائي- لا سيما من صحفيي الفن في الصحف- يطلق على نفسه ناقدا، رغم أنه لم يكتب نقدا للفيلم، أو تحليلا لجمالياته، بل مُجرد تلخيص لأحداثه؛ فدور الناقد السينمائي ليس تلخيص أحداث الفيلم، بقدر الحديث عن أسلوبيته، وجمالياته الفنية، وأسباب لجوء المُخرج أو المونتير أو المصور أو غيرهم إلى استخدام أمر ما في فيلمه، فثمة مُخرج، مثلا، يفضل استخدام المصور للكاميرا المحمولة على الكتف؛ ومن ثم تكون الصورة مُهتزة وغير ثابتة، هنا لا بد للناقد من تفسير الأمر للمُشاهد ومعنى استخدام هذا النوع من الكاميرات بأن يفسر له أن المُخرج إنما يرغب في إشعار المُشاهد معه بالقلق والتوتر وعدم الارتياح، أو أنه يحاول إكساب المشهد، أو إيهام المُشاهد بتسجيلية الحدث، وهناك بعض المُخرجين قد يلجأون للتصوير بالأبيض والأسود، ولكن ثمة عناصر أخرى داخل إطار الكادر بالألوان رغم أنها مُحاطة بالأبيض والأسود مثلما فعل المُخرج الدانماركي لارس فون ترير في فيلمه المُهم Europa أوروبا 1991م

، فعلى الناقد، هنا، تفسير السبب الذي دفع المُخرج لذلك، وهل كان الأمر في محله أم لا، وهي من الأمور المُهمة التي يقوم بها النقد، أي أن دور الناقد هو أن يكون جسرا بين صانع الفيلم ومُشاهده؛ فثمة أفلام عديدة تكون عصية على الجمهور، وهنا يأتي دور الناقد في التقريب بين العمل ومُتلقيه. أما عن التناول النقدي، والمُتابعات الصحفية للأفلام المصرية على طول تاريخها، فلقد كان لها نصيب الأسد، ليس لأن السينما المصرية هي الأفضل، بل لأنها الأقدم تاريخيا، والأغزر إنتاجا من حيث الوفرة العددية. صحيح أننا لا نستطيع التأكيد أو الجزم بأن كل المُتابعات المكتوبة عن السينما المصرية هي مُتابعات قيمة، أو قادرة على فهم وتحليل الفيلم- موضوع المُتابعة- لكننا في ذات الوقت لا يمكن لنا إنكار وجود العديدين من النقاد لا سيما اللبنانيين والمغاربة الذين يفهمون في صناعة السينما وكيفية تناولها نقديا بشكل جيد. إذن، فالسينما المصرية لاقت الكثير من الاهتمام النقدي، سواء كانت الكتابة عنها نقدا مُتخصصا واعيا، أو مُجرد مُتابعات صحفية، وهو ما يؤكده كتاب "صناعة الصخب"؛ حيث لجأت إلى ما كتبه العديدون من النقاد العرب باعتبارهم مصادر في الكتاب.7. ما المنهج المُعتمد في تأليف الكتاب، خاصّة وأنّ طبيعة النقد المُتعارف عليه منذ السبعينيات يبدو غير قادر على فك تلابيب الفيلم وتشريح أفقه البصريّ، بسبب التحوّلات الأنطولوجية التي شهدها الفيلم بالعالم العربي في الآونة الأخيرة، والذي يجعل من الكتابة النقدية تبقَ عاجزة إذا ما لم تنفتح عن مناهج معاصرة وعلى معارف برانية عن المجال السينمائي ككلّ؟

اعتمدنا في الكتاب على منهج بحثي يُحدد الظاهرة، ويقوم بتعريفها، وأسبابها التي أدت إليها، وتحليل هذه الأسباب سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، مع الحرص على ذكر الخلافات في بعض السياقات والركون إلى أكثرها توثيقا، ثم التطبيق النقدي على هذه الظواهر من خلال أفلام الفترة الزمنية التي نتحدث عنها، أي أن الكتاب ينقسم إلى قسمين: بحثي، وتطبيقي، ونحاول من خلال هذين الجانبين الإحاطة- قدر المُستطاع- بالأسباب والنتائج التي أدت إليها. وأنا معك في أن الكتابة النقدية بالفعل ستظل عاجزة إذا لم تنفتح على مناهج مُعاصرة ومعارف أخرى بعيدة عن المجال السينمائي؛ فالناقد السينمائي من المُفترض أن يكون في حقيقته مثقفا موسوعيا؛ لأن السينما تحتوي على كافة أشكال الفنون والمعارف التي لا بد من أن يعيها الناقد بشكل كامل وجيد، ولعل إطار الصورة في حد ذاته- على سبيل المثال- يُعد في جوهره لوحة تشكيلية وعلى الناقد فك رموزها، ولا يعني ذلك أن يكون مُتخصصا في النقد التشكيلي، لكن عليه أن يكون على دراية ما بشيء من الفنون والمعارف الأخرى؛ كي يستطيع تفسير الإطار البصري؛ فبعض المُخرجين، مثلا، مثل المُخرج الصيني وونج كار واي في جل أفلامه لا يصنع مُجرد صورة بصرية، بل لوحة تشكيلية لها جمالياتها وأسلوبيتها الخاصة التي لا بد للناقد أن يعيها جيدا. حتى أننا نستطيع أن نُطلق على وونج كار واي- من خلال أفلامه- هذا مُخرج للوحات التشكيلية؛ حيث يقدم في كل كادر لوحة حقيقية.

هناك علاقة وثيقة بين الأدب والسينما في كتاب "صناعة الصخب" لا سيما في الجزء الأول من الكتاب، حيث كانت فترة الستينيات هي الفترة الزمنية الذهبية في تاريخ السينما المصرية التي نهلت فيها من الأدب وتحويله إلى الوسيط السينمائي. في هذه الفترة تم تحويل المئات من الأعمال الروائية إلى أفلام سينمائية، وهو الأمر الذي جعلني أضع الكثير من الجداول داخل هذا الجزء، بل ووضعت قائمة طويلة- حاولت فيها الإحاطة على قدر استطاعتي بالأعمال الروائية التي تم تحويلها إلى أفلام سينمائية- بلغت 394 فيلما سينمائيا مأخوذا من أصول أدبية، صحيح إني لا يمكن لي الادعاء بأن هذه القائمة قد تكون نهائية، لكن هذا ما استطعت التوصل إليه أثناء عملي في هذا البحث، وهو ما جعلني أنبه القارئ إلى ذلك بكتابتي: "قائمة تُمثل ما أمكن لنا حصره من الأفلام السينمائية المأخوذة عن أصول أدبية"، كي أكون أكثر أمانة مع من يتلقى الكتاب، وحتى لا يظن أحدهم إني أدعي بأن هذه الأفلام فقط هي ما تم تحويلها إلى السينما من الأصول الأدبية.

موقع ضفة ثالثة.

8 سبتمبر 2021م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق