في كتاب "شكسبير والسينما..

رجل لكل الفنون" الصادر على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الثامن والثلاثين يحاول الناقد السينمائي عصام زكريا الربط الوثيق بين ما قدمه

المسرحي والشاعر الإنجليزي وليم شكسبير وبين علم النفس لاسيما ما قاله عالم النفس

النمساوي سيجموند فرويد في التحليل النفسي لمسرحية "هاملت" في كتابه

"تفسير الأحلام"، كذلك ما كتبه المحلل النفسي "ن.ن. دراكوليس"

في كتابه "هاملت.. دراسة في التحليل النفسي"؛ حيث أصبحت مسرحية

"هاملت" بعد هذه الدراسات النفسية: "نصا عن الإسقاط الذي يقوم به

عقل الطفل والكبير حين يزيح رغباته المكبوتة ويتهم بها الآخرين. ذلك أن عقل الأمير

هاملت الذي يعاني من عقدة أوديب يرفض أن يعترف بسعادته في التخلص من أبيه ورغبته

التي تستيقظ في أمه، وبالتالي يتهم الأم نفسها بالشهوانية، ويتهم أباه البديل-

عمه- بأنه قتل أخاه وأنه يتآمر لقتله هو أيضا".

في كتاب "شكسبير والسينما..

رجل لكل الفنون" الصادر على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الثامن والثلاثين يحاول الناقد السينمائي عصام زكريا الربط الوثيق بين ما قدمه

المسرحي والشاعر الإنجليزي وليم شكسبير وبين علم النفس لاسيما ما قاله عالم النفس

النمساوي سيجموند فرويد في التحليل النفسي لمسرحية "هاملت" في كتابه

"تفسير الأحلام"، كذلك ما كتبه المحلل النفسي "ن.ن. دراكوليس"

في كتابه "هاملت.. دراسة في التحليل النفسي"؛ حيث أصبحت مسرحية

"هاملت" بعد هذه الدراسات النفسية: "نصا عن الإسقاط الذي يقوم به

عقل الطفل والكبير حين يزيح رغباته المكبوتة ويتهم بها الآخرين. ذلك أن عقل الأمير

هاملت الذي يعاني من عقدة أوديب يرفض أن يعترف بسعادته في التخلص من أبيه ورغبته

التي تستيقظ في أمه، وبالتالي يتهم الأم نفسها بالشهوانية، ويتهم أباه البديل-

عمه- بأنه قتل أخاه وأنه يتآمر لقتله هو أيضا".

من خلال هذا الربط بين ما

كتبه شكسبير وما ذهب إليه فرويد يحاول المؤلف التأكيد على أن النص الفني يحمل

داخله وعيا باطنيا يتخاطب بشكل سري مع الوعي الباطني للقارئ أو المشاهد، وهو

يتجاوز المعنى السطحي الظاهري الذي يتناوله هذا العمل، وأن هناك وعيا باطنيا

للجماعة ككل، يُطلق عليه الوعي الباطني الجمعي.

يذهب زكريا إلى أن قيمة أعمال

شكسبير لا تكمن فقط في أنها "عالمية"، بمعنى الشهرة، ولكن في أنها

"ملكية عامة" مثل الحكايات الشعبية التي تنتقل وتتكيف عبر اللغات

والبلاد والأزمنة. ومن الطريف أن شكسبير استمد معظم أعماله، بل كلها، من حكايات

شعبية رائجة "عامة"، فهاملت دنماركي، وجان دارك فرنسية، ولو رسمنا خريطة

للعالم الذي تدور فيه قصص شكسبير سوف نجد أنه يمتد من شمال غرب أوروبا إلى شمال

إفريقيا وغرب آسيا، مارا بحوض البحر المتوسط والشرق الأوسط.

إذن- وكما يذهب المؤلف- فقد

اهتم شكسبير وأهل عصره بكل حدود العالم وتاريخه المعروفين لدى الأوروبيين في ذلك

الوقت، الذي رُسمت فيه أول خريطة للعالم، وهو عصر مفصلي يقع على حدود نهاية العصور

الوسطى وبداية عصر النهضة، وقد أصبح شكسبير بحكم الزمان والمكان، وبحكم موهبته

النادرة حلقة وصل مفصلية ومهمة في تاريخ الشعر؛ فقد أخذ كل ما أُتيح له الحصول

عليه من ثقافة شعبية وراقية في عصره، من الحكايات والأمثال والتعبيرات الشعبية إلى

كتب التاريخ والشعر المكتوبة بالإنجليزية واللاتينية ولغات أخرى- غير محسوم كيف

اطلع عليها- وقام بهضم كل هذا وأعاد تدويره بحيث يخرج في صورة مسرحيات مصبوغة

بدراما ولغة وفلسفة شكسبيرية شديدة التميز والفردية.

ولكن يبقى هنا التساؤل الأهم:

هل أخذ شكسبير من كل ثقافات عصره، ومن كل الدول المحيطة به قد جعله سببا لأن يظل

حتى اليوم صالحا لكل العصور والفنون لاسيما فن السينما؟

هذا هو التساؤل الذي يُجيب

عليه المؤلف من خلال كتابه. يذكر زكريا أن موقع IMDB وهو أكبر

المواقع الإليكترونية المخصصة للأفلام يرصد حوالي 2000 من الأعمال السينمائية

المأخوذة عن شكسبير، إلا أن الرقم قد يصل إلى عدة أضعاف؛ لأن هناك أفلام من جنسيات

ولغات كثيرة غير مسجلة على هذا الموقع، ومنها معظم الأفلام المصرية مثلا. كما يذكر

أنه قد قام ببحث عن كل الأفلام المصرية المنسوبة لشكسبير بين الأفلام المسجلة على

الموقع فلم يجد معظمها ولم يجد اسم شكسبير مذكورا على المسجل منها.

معنى هذا العدد الضخم من

الأفلام التي أخذت من نصوص شكسبير المسرحية أن الرجل كان هو الأوفر حظا في التاريخ

الذي تحولت كتاباته إلى أعمال سينمائية حتى اليوم وما زالت القائمة تتنامى إلى ما

لا نهاية فضلا عن الأعمال المسرحية، كما أن الأخذ عن أعمال المسرحي الإنجليزي لم

يكن نقلا حرفيا فقط بل كان هناك العديد من الطرق والوسائل التي تم من خلالها نقل

أعماله إلى السينما؛ فمنها الأفلام التي تكتفي "بالثيمة" فقط وتقوم

بتعديلات واسعة على بقية النص، وهي كثيرة، ولعل أحدث مثال على ذلك فيلم "حرب

النجوم.. انتقام السيث" الذي يرى البعض أنه اقتباس حر من "عطيل"،

وهناك أيضا أفلام المرآة أو الانعكاس، التي تعرض النص الشكسبيري داخل نص الفيلم،

وأحدث مثال على تلك النوعية هو فيلم "اللبيس" The Dresser إخراج ريتشارد آير 2015م الذي يلعب فيه أنطوني هوبكنز دور ممثل

يؤدي مسرحية شكسبير وتتقاطع المسرحية مع حياته، كذلك هناك الأفلام الموسيقية

والراقصة، ولعل أشهرها فيلم "قبليني يا كيت" المأخوذ عن "ترويض

النمرة" إخراج جورج سيدني 1953م، أيضا توجد الأفلام الوثائقية وأفلام التحريك

وحتى ما يُطلق عليه "الطفيلية" أي التي تقتبس جزءً أو شخصية أو جملا من

أعمال شكسبير داخل فيلم لا يعتمد على قصة لشكسبير.

إذن فمن خلال هذه الاقتباسات

المتعددة عن نصوص شكسبير يتضح لنا أن الرجل كان عابرا للقارات والثقافات حتى أن

السينما لم تستطع التخلص من تأثيره عليها؛ ومن ثم اهتم صانعوها بأعماله حتى اليوم

معتبرين أنه منجم لا ينفذ من الأفكار التي يمكن البناء عليها.

لكن يبقى التساؤل الأهم هنا

الذي لم يُجب عليه المؤلف بعد: لم اهتمت السينما كل هذا الاهتمام بأعمال شكسبير من

دون غيره؟

|

| الناقد عصام زكريا |

يؤكد المؤلف أن شكسبير لم

يترك ثقافة من الثقافات من دون أن يأخذ منها وينسج عليها عملا مسرحيا أو شعريا،

كما أنه عمل على تدوير هذه الثقافات داخله ليخرج منها بعمل فني، ولعل تفسيره الأهم

في اهتمام السينما به يعود إلى أن شكسبير كان منتقدا لكل ثقافات عصره فيقول الكاتب:

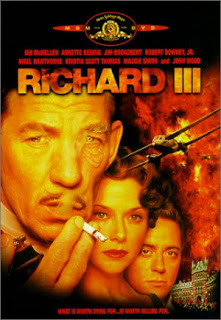

"في تعليقه على فيلم "ريتشارد الثالث" إخراج ريتشارد لونكرين 1996م

كتب جاك كرول ناقد مجلة "نيوزويك": "إن الفيلم يذكرنا بأن شكسبير

كان أوليفر ستون عصره" وهي ملاحظة ذكية فيما يتعلق بمسرحيات شكسبير التاريخية

بالذات، فقد كتب شكسبير تاريخ ملوك انجلترا من أوائل القرن الثالث عشر حتى مولد

إليزابيث الأولى في القرن السادس عشر في مسرحيات تدين هؤلاء الملوك وتصور جرائمهم،

كما تفعل أفلام أوليفر ستون الحالية عن رؤساء أمريكا- باستثناء مسرحية واحدة هي

"هنري الخامس؛ ففيلم "ريتشارد الثالث" مثلا جعل الأحداث تدور في

بريطانيا الثلاثينيات من خلال ملك مشوه مريض نفسيا يستولي على السلطة بمساعدة

الفاشيين، ويحتوي الفيلم على مشاهد عنف من أسوأ المشاهد التي ظهرت على الشاشة

بالإضافة إلى السخرية اللاذعة وهما من صفات أعمال أوليفر ستون".

من هنا يتضح أن شكسبير

المنتقد والمستوعب لكل ثقافات عصره، والمتأمل لهذه الثقافات قد جعله هذا الاهتمام

محط أنظار سينما العالم بالكامل حتى أنه لم تكن هناك ثقافة واحدة على وجه الأرض لم

تأخذ منها إلى السينما منذ بدايتها، حتى أن أول "شريط مصور" يحمل اسم

شكسبير هو "الملك جون" الذي أُنتج عام 1899م في الولايات المتحدة

الأمريكية، بعد أقل من خمس سنوات على اختراع السينما، وهو متاح مع عدة أفلام

شكسبيرية صامتة أخري في "دي في دي" يحمل اسم "شكسبير صامتا"

من إصدار معهد الفيلم البريطاني، وحتى وقت قريب كان يُعتقد أن أول فيلم عن شكسبير

هو "هاملت" الذي ظهر في فرنسا عام 1900م الذي لعبت فيه الممثلة الشهيرة

سارة برنار دور أمير الدنمارك الشاب .

يوضح المؤلف أن أعمال شكسبير

في السينما قد مرت بمرحلة السينما الصامتة منذ صناعة السينما مرورا بالحرب

العالمية الأولى وهي الفترة التي أُنتجت فيها الكثير من الأعمال المقتبسة عن

أعماله وإن لم تلاق الكثير من الإقبال الجماهيري بسبب تقيد الممثلين في هذه الفترة

بالأداء المسرحي الذي لا يتناسب كثيرا مع الكاميرا والتصوير السينمائي، أو الوسيط

السينمائي. ولكن مع بداية السينما الناطقة بدأ الأمر يختلف تماما، ويُذكر أن أول

فيلم ناطق عن أعمال شكسبير هو "ترويض النمرة" إخراج سام تيلور 1929م من

بطولة اثنين من أكبر نجوم السينما الأمريكية وقتها، وهما ماري بيكفورد، وزوجها

دوجلاس فيربانكس، كما أن "ترويض النمرة" هو أكثر أعمال شكسبير شعبية،

وأنها الورقة الرابحة دائما في سينما شكسبير بداية من فيلم المخرج ديفيد وارك

جريفيث الصامت 1908م الذي لعبت بطولته فلورانس لورانس، وهو أنجح عمل سينمائي قُدم

عن شكسبير طوال فترة السينما الصامتة، وحتى فيلم "10 أشياء أكرهها فيك"

إخراج جيل جونجار 2000م الذي لعبت بطولته جوليا ستايلس والراحل هيث ليدجر، وهو

معالجة عصرية "لترويض النمرة" حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

رغم هذا الاهتمام من السينما عما

كتبه وليم شكسبير من أعمال مسرحية يقول المؤلف: "مع ذلك يجب الأخذ في

الاعتبار أن أفلام شكسبير، مثل بقية الكلاسيكيات الجادة، لم يكن لها جمهور كبير في

سوق السينما الوليد، الذي طغت عليه الأفلام الكوميدية والأكشن والويسترن وغيرها من

الأنواع الفنية التجارية؛ حتى أنه عندما أعلنت شركة "إخوان وارنر" عام

1935م عن نيتها لإنتاج سلسلة أفلام عن أعمال شكسبير بدأتها بالفعل بفيلم "حلم

منتصف ليلة صيف" إخراج ماكس راينهارد اضطرت إلى التراجع عن مشروعها بعد الفشل

الذريع الذي تعرض له الفيلم، كما شهدت الثلاثينيات والأربعينيات إنتاج بعض الأعمال

الكبيرة مثل "روميو وجولييت" إخراج جورج كوكور في أمريكا 1936م الذي سجل

باعتباره أضخم إنتاج لفيلم شكسبيري حتى ذلك الوقت، و"كما تحب" إخراج بول

زينر في بريطانيا، الذي شارك في بطولته لورانس أوليفييه، ولكن لم يحقق أي منها

الأمل المنشود في شباك التذاكر".

لكن هل معنى هذا الإعراض

الجماهيري عن أعمال شكسبير السينمائية انصراف صناع السينما عن أعماله؟

لم ينصرف صناع السينما عن

النهل مما كتبه شكسبير بل زادت الأفلام السينمائية المأخوذة عنه زيادة كبيرة كلما

تقدم الزمن، ويفسر الكتاب ذلك بقول المؤلف: "في عام 1997م نشرت مجلة

"تايم" تحقيقا مطولا وأفردت عنوان غلافها الرئيسي للحديث عن الازدهار

المفاجئ الذي تشهده أعمال شكسبير في السينما وذلك بمناسبة ظهور فيلم "روميو+

جوليت" للمخرج باز لورمان الذي لعب بطولته النجم الشاب وقتها ليوناردو دي

كابريو، وهي نفس الفترة التي شهدت إطلاق أفلام أخرى عن شكسبير مثل "هاملت"

إخراج وتمثيل كينيث براناه، و"ريتشارد الثالث" إخراج ريتشارد لونكرين،

و"عطيل" إخراج أوليفر باركر، و"ماكبث" في نسخة اسكتلندية من

بطولة جيسون ابن الممثل شون كونري، و"الليلة الثانية عشرة" في نسخة

بريطانية جديدة وغيرها من الأفلام".

|

| بوستر فيلم ريتشارد الثالث |

هنا يفسر المؤلف هذا الاهتمام

المتزايد بقوله: "إن الاهتمام بأعمال شكسبير كان دائما جزءً من اهتمام

الممثلين والمخرجين خاصة الذين تلقوا تدريباتهم في المسرح، ولكن سمعة الأفلام

المأخوذة عن أعماله لم تكن أبدا جيدة في مكاتب المنتجين والموزعين، لذلك كان غريبا

هذا الاهتمام المفاجئ بشكسبير من قبل المنتجين في هوليوود التي لا تعرف سوى لغة

المال. الذي حدث هو أن القائمين على الاستديوهات الكبرى لاحظوا أن بعض الأفلام

المأخوذة عن شكسبير حققت إيرادات كبيرة رغم أنها أفلام مستقلة صغيرة الإنتاج نسبيا

مقارنة بأفلام المؤثرات الخاصة والمعارك الكونية والوحوش المدمرة التي تتكلف عشرات

الملايين من الدولارات، ورغم خلو هذه الأفلام من أسماء نجوم العشرين مليون دولار

فما فوق. واكتشفت هوليوود أنها يمكن أن تصنع فيلما ممتازا عن شكسبير لا يكلفها سوى

أجر نجم واحد. "روميو+ جوليت" مثلا تكلف 20 مليون دولار فقط، وهي لا

تساوي أجر نجم واحد أو تكلفة بضع دقائق من المؤثرات الخاصة في فيلم عن غزو

الفضائيين للأرض، وقد تكلف فيلم "تيتانك" مثلا أكثر من 150 مليون دولار

منها حوالي 20 مليونا ذهبت لشركات المؤثرات. المال إذن يمكن أن يفسر سبب إقدام

هوليوود وترحيبها بأعمال شكسبير خاصة أنها تضمن اسما معروفا لن يطالب بحقوقه

كمؤلف. ولكن المال لا يُفسر سر إقبال الجمهور المتزايد والمدهش على مشاهدة أعمال

شكسبير".

لكن في تفسير لهذا الإقبال

الجماهيري يقول: "في تعليقه على فيلم "روميو+ جوليت" إخراج باز

لورمان كتب ناقد أن: "باز يحاول أن يقنعنا بأن شكسبير كان سكورسيزي

عصره"، والمخرج الأمريكي الكبير مارتن سكورسيزي كما هو معروف يعتمد في أسلوبه

على تحويل "التجاري" و"الجماهيري" إلى عمل فني جمالي يتحول

فيه رجال العصابات إلى أساطير دينية ويعبر فيه العنف عن أفكار فلسفية، وهو يميل

إلى معالجة الموضوعات الشعبية وعالم الجريمة والمافيا في قالب فني محكم وصياغة

إنسانية عميقة، وهو نفس الأسلوب الذي اعتمده شكسبير في تحويل الحكايات الشعبية

الرائجة في عصره إلى أعمال قوية الدراما، محكمة البناء الفني، مركبة من مستويات

وطبقات مفعمة بالدلالات والإيحاءات والتعبيرات المزدوجة".

رغم هذا الإقبال من السينما

العالمية على أعمال شكسبير إلا أن السينما المصرية لم تهتم كثيرا بأعماله في

السينما ولم توفه حقه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف مؤكدا عليه بقوله: "يمكن

القول أن السينما المصرية لم تف أفلام شكسبير حقها من الاقتباس والمعالجة، خاصة

إذا وضعنا في اعتبارنا التاريخ الطويل والعريض للسينما المصرية الذي يزيد عن مئة

عام وأربعة آلاف فيلم، وميل هذه السينما الواضح للاقتباس المباشر وغير المباشر

للأعمال الأجنبية"، لكنه أكد أن أعمال شكسبير كانت جلية وواضحة في كل ما قدمه

المخرج "يوسف شاهين" من أفلام سينمائية حيث كان متأثرا كثيرا بهاملت في

معظم أعماله.

كتاب "شكسبير

والسينما" من الكتب المهمة التي تُبحر في في عالم السينما الشكسبيرية وتوضح

أثرها في تاريخ السينما العالمية وأهميته من خلال دراسة عميقة على المستويين

السينمائي والأدبي فضلا عن مستوى التحليل النفسي.

محمود الغيطاني

مجلة عالم الكتاب

عدد مايو 2018م